不動産投資市場の動向について-リスクプレミアム縮小の可能性-

今回は、住宅マーケットの動向について現状を見ていきます。

東京23区では新築分譲マンション価格も上昇してきており、人口流入も続いている中で賃貸マンション市況も改善していますが、東京都における詳細の動向につき以下で捕捉していきます。

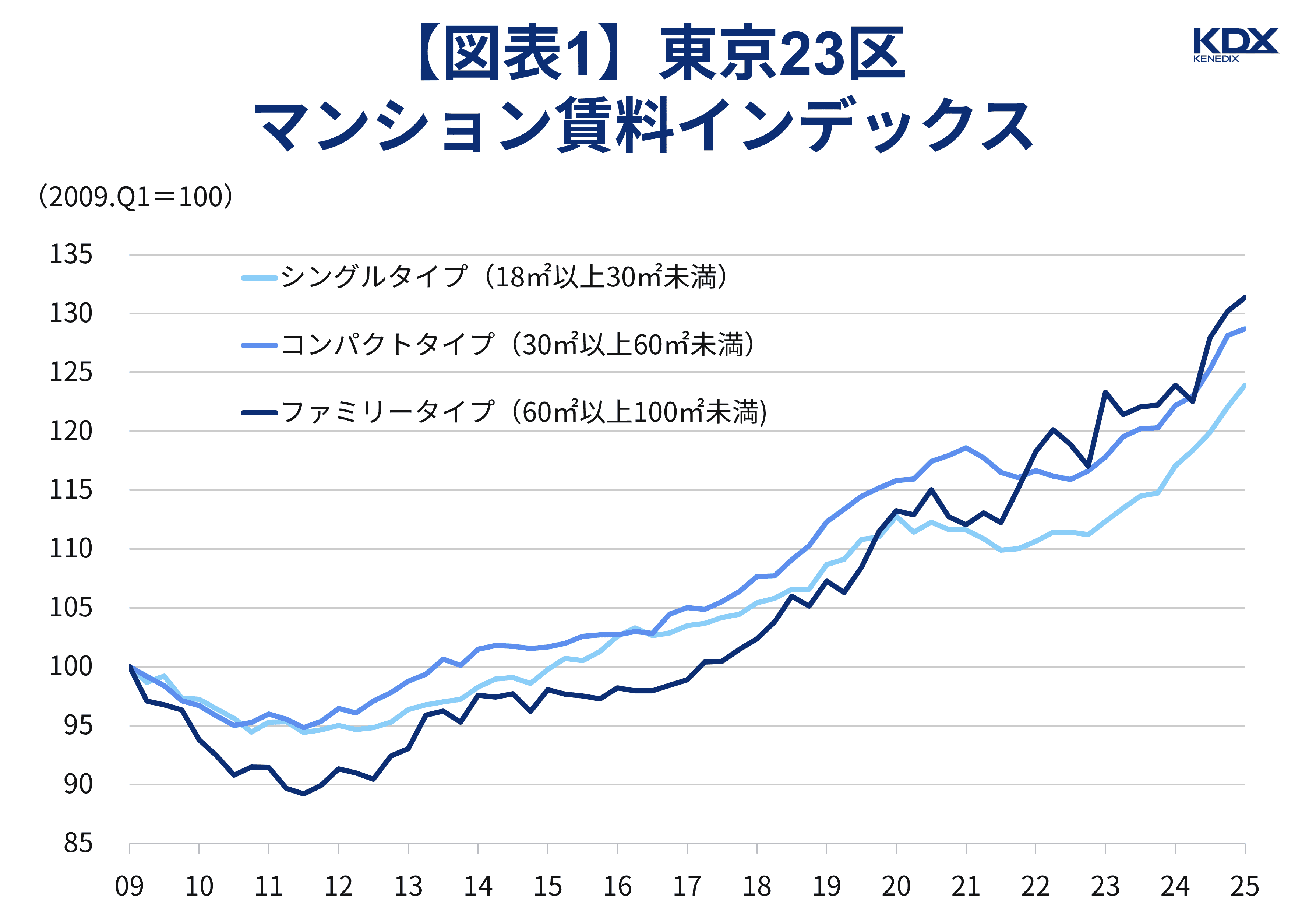

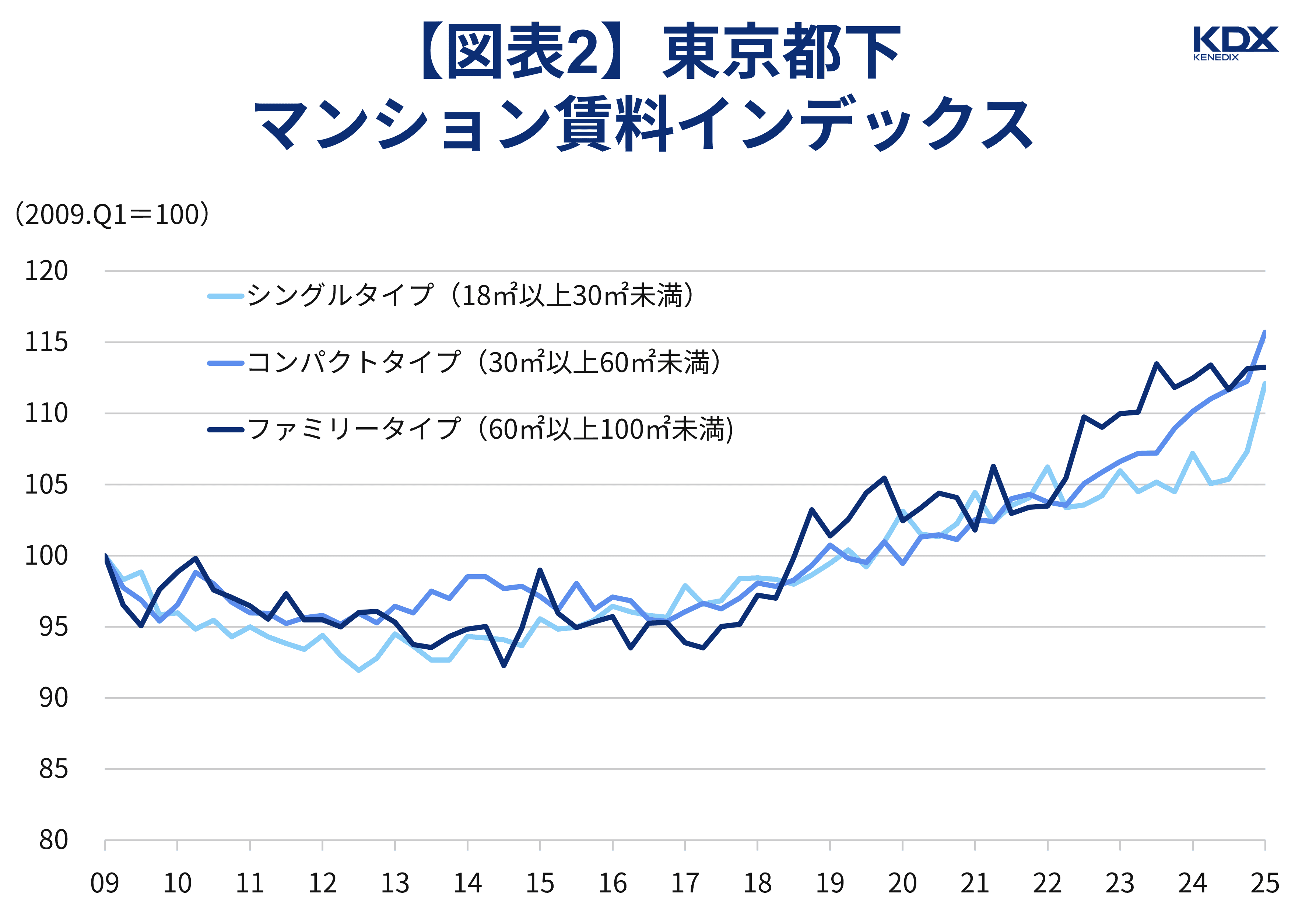

まず、アットホーム株式会社および三井住友トラスト基礎研究所が共同で開発した賃貸マンションの成約事例に基づく賃料インデックスである「マンション賃料インデックス」を見ていきましょう。

東京23区についてですが、2009年第1四半期の賃料を100とすると、2025年第1四半期においては、シングルは123.9、コンパクトは128.7、ファミリーは131.4と、それぞれ2009年以降で過去最高の水準にまで上昇してきています(図表1)。

シングルタイプは、2020年以降のコロナ禍でテレワークが進む中、狭い間取りが敬遠されたことや、それまでの東京への人口流入の勢いが急速に鈍ったことなどを背景に賃料が低下する局面もありましたが、2023年以降は上昇傾向が続いています。

東京都下についても、2025年第1四半期においては、シングルは112.1、コンパクトは115.7、ファミリーは113.3と最高水準にまで達しています(図表2)。

出典:(図表1、2)アットホーム株式会社、株式会社三井住友トラスト基礎研究所「マンション賃料インデックス」よりKDX ST パートナーズ株式会社作成

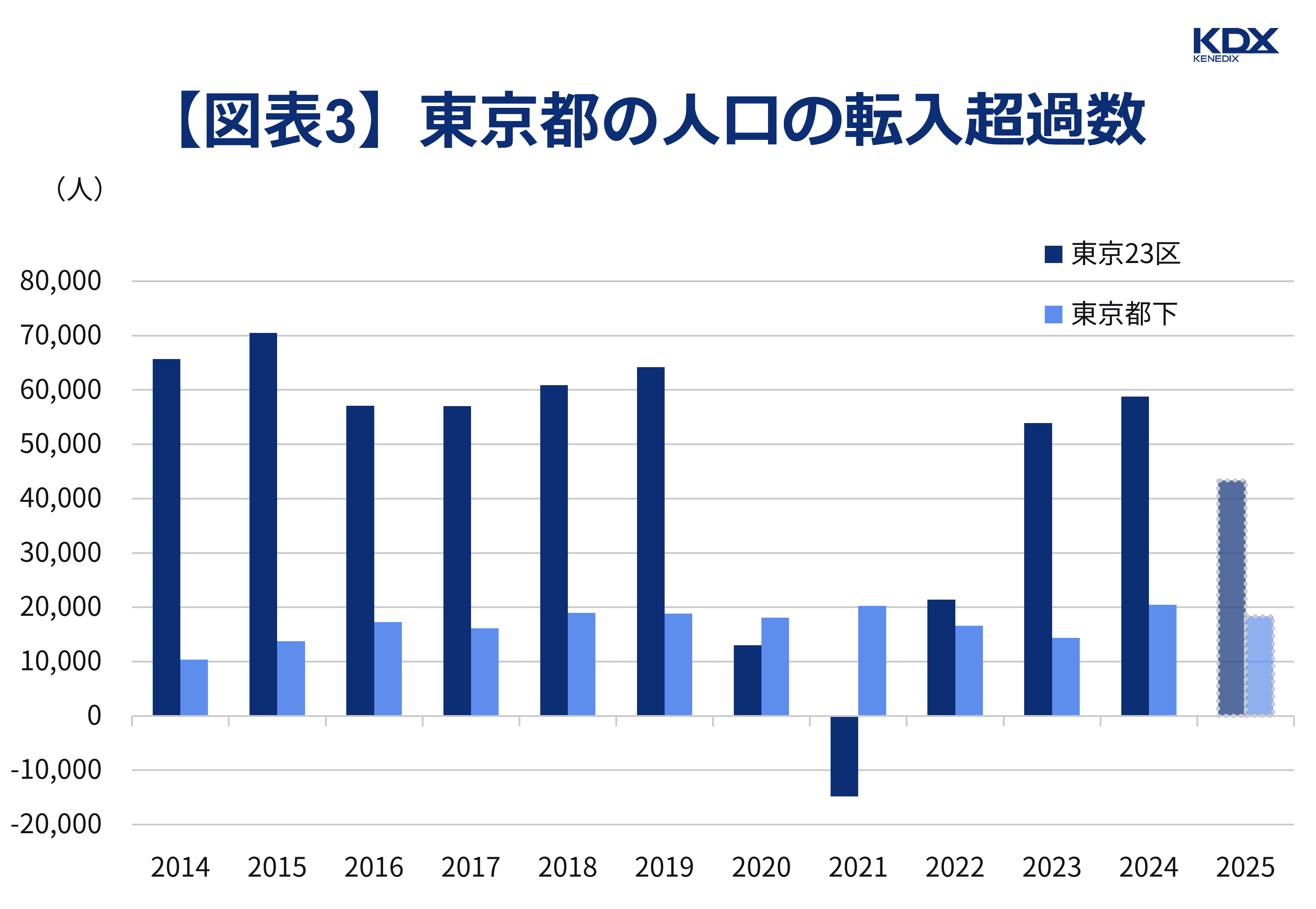

このように東京都では賃料上昇が続いているわけですが、この背景としての人口動態はどのようになっているのでしょうか。

下図は総務省公表の「住民基本台帳人口移動報告」における国内移動による東京都の転入超過数(転入者数-転出者数)を示しています(図表3)。

注:2025年は7月までの合計

各都市との間におけるネットでの人口の流入がどのような推移になっているのかを確認すると、東京23区は2021年に約14,000人の転出超過となった以降は再び人口が流入し、2023年からは年間で50,000人程度の転入超過数となっています(2025年は7月までの合計値)。

また、東京都下も2024年からは約20,000人とコロナ禍も含め人口流入は継続しており、各地域における賃貸マンション需要を下支えしているものと考えられます。

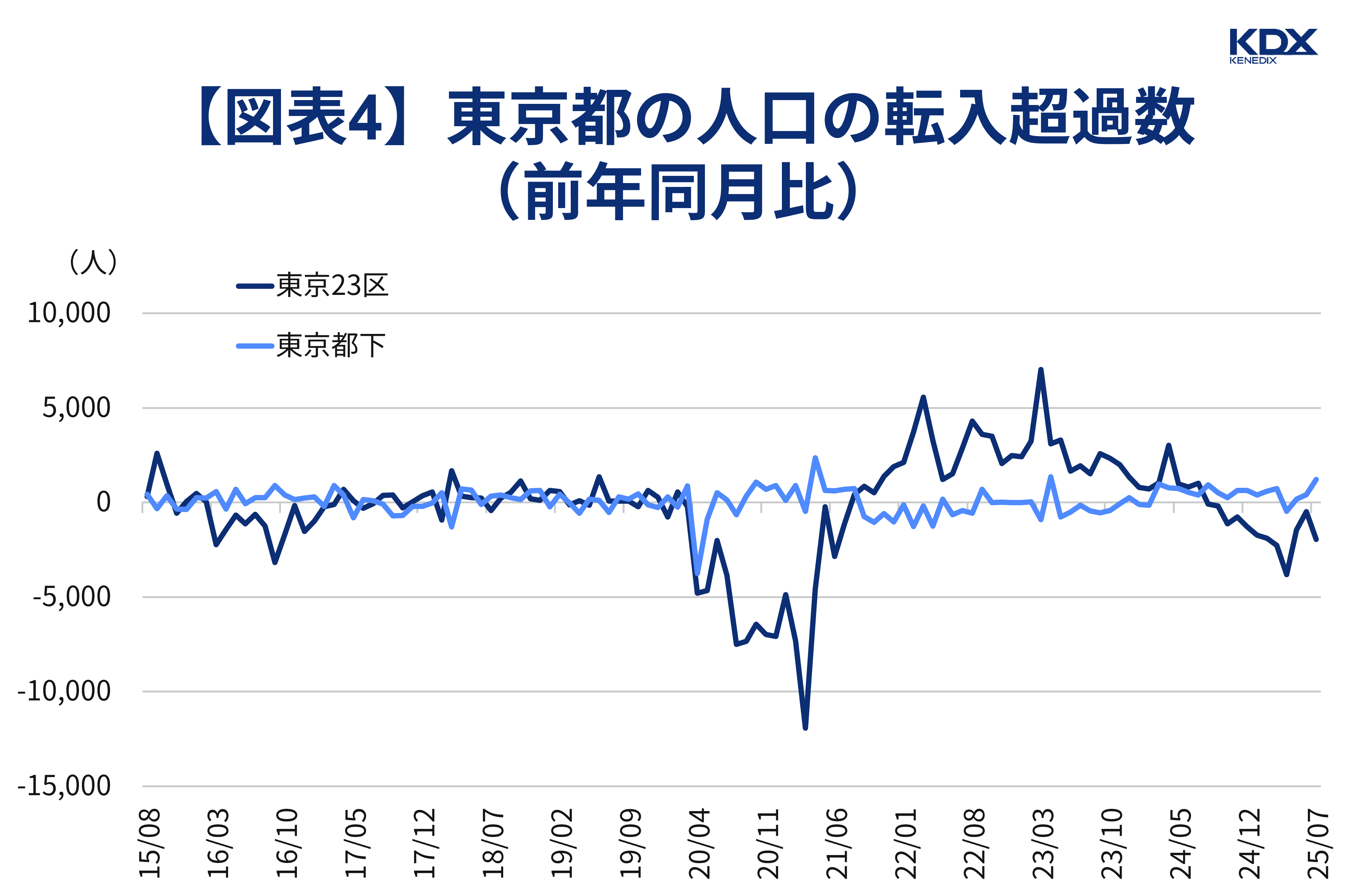

これらの転入超過数について見方を変え、前年比での推移を確認し、人口流入の勢いはどのようになっているのかについても見ていきましょう。

下図は上記の転入超過数を前年同月比増減で見たものです(図表4)。

出典:(図表3、4)総務省「住民基本台帳人口移動報告」よりKDX ST パートナーズ株式会社作成

すると、東京23区は確かに上記で見たように人口流入は続いているのですが、前年比で見ると足元ではマイナスが続いており、人口流入は前年ほどの勢いには至っていないことには留意をしておきたいところです。今後も転入超過を維持することができるのか、賃貸マンションの需要を見通すうえで注視したいポイントです。

一方、東京都下については2025年4月を除いて2024年3月以降は前年同月比で増加が続いており、転入超過であり、かつ前年より勢いづいています。

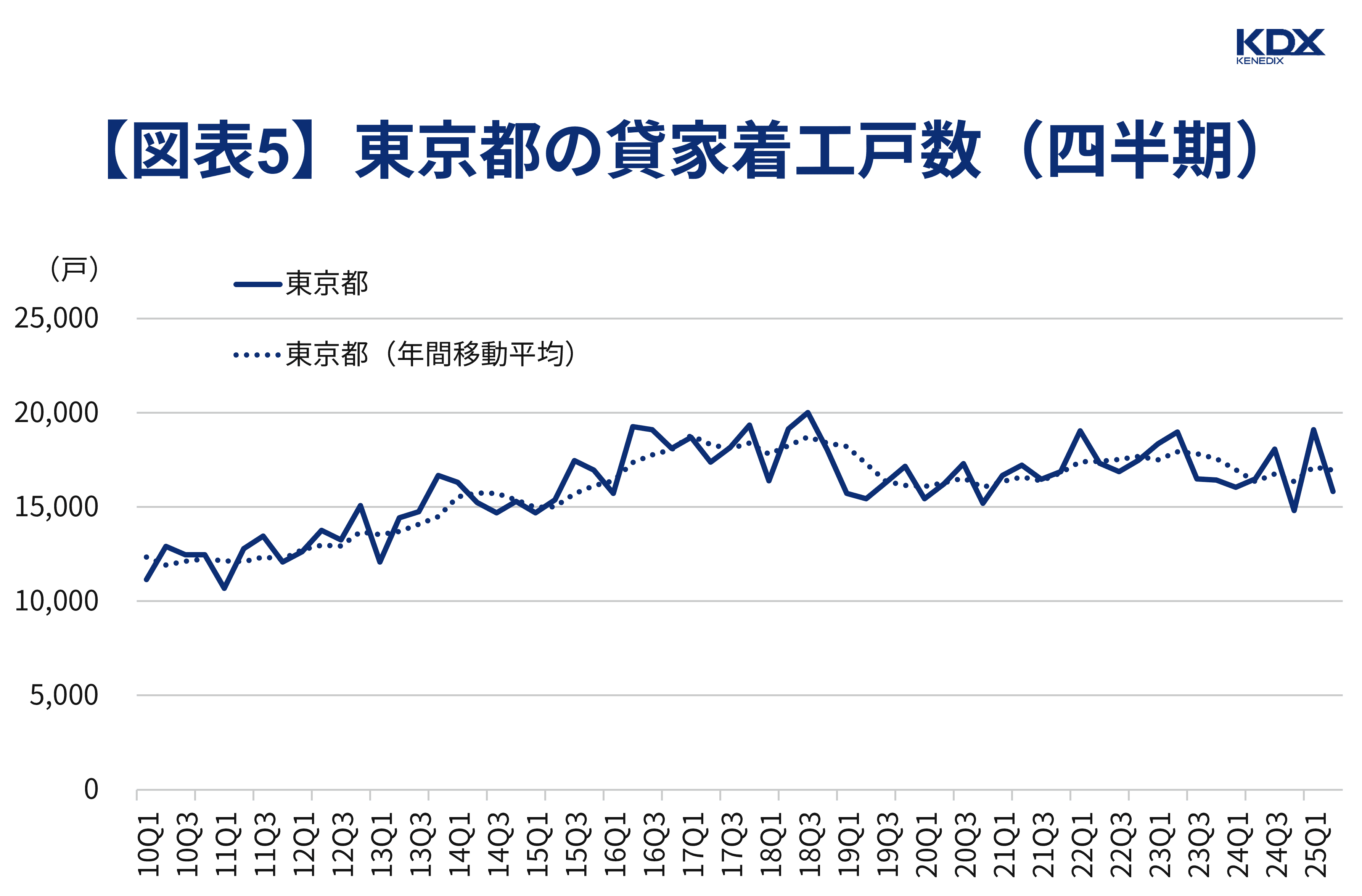

ここまで賃貸住宅の需要動向について確認しましたが、次に供給動向につき、国土交通省が公表する住宅着工戸数(貸家)を見てみましょう。

下図は実線が東京都の住宅着工戸数(貸家)を四半期ベースの推移で見たもので、点線は年間移動平均での推移を示しています(図表5)。

出典:国土交通省「建築着工統計調査報告」よりKDX ST パートナーズ株式会社作成

年間移動平均で見ると、2017年第1四半期の約18,000戸が近年のピークであり、その後は緩やかに減少してきており、新規供給が増加し続けるという状況にはなっていません。

賃貸住宅の需給バランスの今後を見通すうえでの材料として、今後の人口動態と供給動向についても要注視とみられ、東京23区の転入超過は今後も継続するのかについても注目されます。

※本記事作成時点:2025年9月4日

本記事は、KDX ST パートナーズ株式会社(以下、「当社」といいます)および当社グループによる、不動産STなどに関する情報提供を目的としたものであり、投資の勧誘または斡旋を目的としたものではありません。

本記事に記載された内容については細心の注意を払っておりますが、掲載された情報の内容の正確性、有用性、完全性、また適切性等について、当社および当社グループは一切保証するものではありません。また本記事において使用するデータおよび表現等の欠落・誤謬等について、当社および当社グループは一切責任を負いかねますので、ご了承ください。

また、本記事に記載された内容は、本記事の作成時点のものであり、事前の通知なくして変更されることがあります。

本記事の中の記述は、作成時点で入手が可能な情報を基に想定される合理的な判断に基づくものと考えておりますが、さまざまなリスクや不確定な要素が含まれている点にご留意ください。

本記事の著作権その他の権利は、特段の断りがない限り、当社に帰属しています。