不動産STは投資信託と別物|違いや共通点、向いているケースを紹介

※この記事は、2025年3月時点での情報を基に作成しています。

「不動産セキュリティ・トークン(以下、『不動産ST』)と

株式投資の違いってなんだろう」

最近、最先端デジタル化技術(ブロックチェーン)を用いた不動産STが、新たな投資商品として大きな注目を集めつつあります。

不動産(関連資産を含みます。以下同様です。)に小口投資できるため、これまで敷居の高かった不動産投資が、株式投資と同じような感覚で手軽に始められるようになりました。

とはいえ、「不動産STへの投資と株式投資は何が違うのか、どこが似ているのかあまりイメージできない」という声も聞きます。

そこで本記事では、両者の共通点・相違点を比較しつつ、不動産STにより適した投資ニーズを解説していきます。

※以下、断りがない限り不動産STの投資対象を不動産等(不動産等を裏付け資産とする受益証券発行信託の受益証券)として説明しています。

1.共通点:金融商品取引法の規制の下にある金融商品である

2.相違点1:運用期間が異なる

3.相違点2:流動性・価格変動リスクが異なる

4.相違点3:平均利回りが異なる

5.まとめ

本記事のまとめ

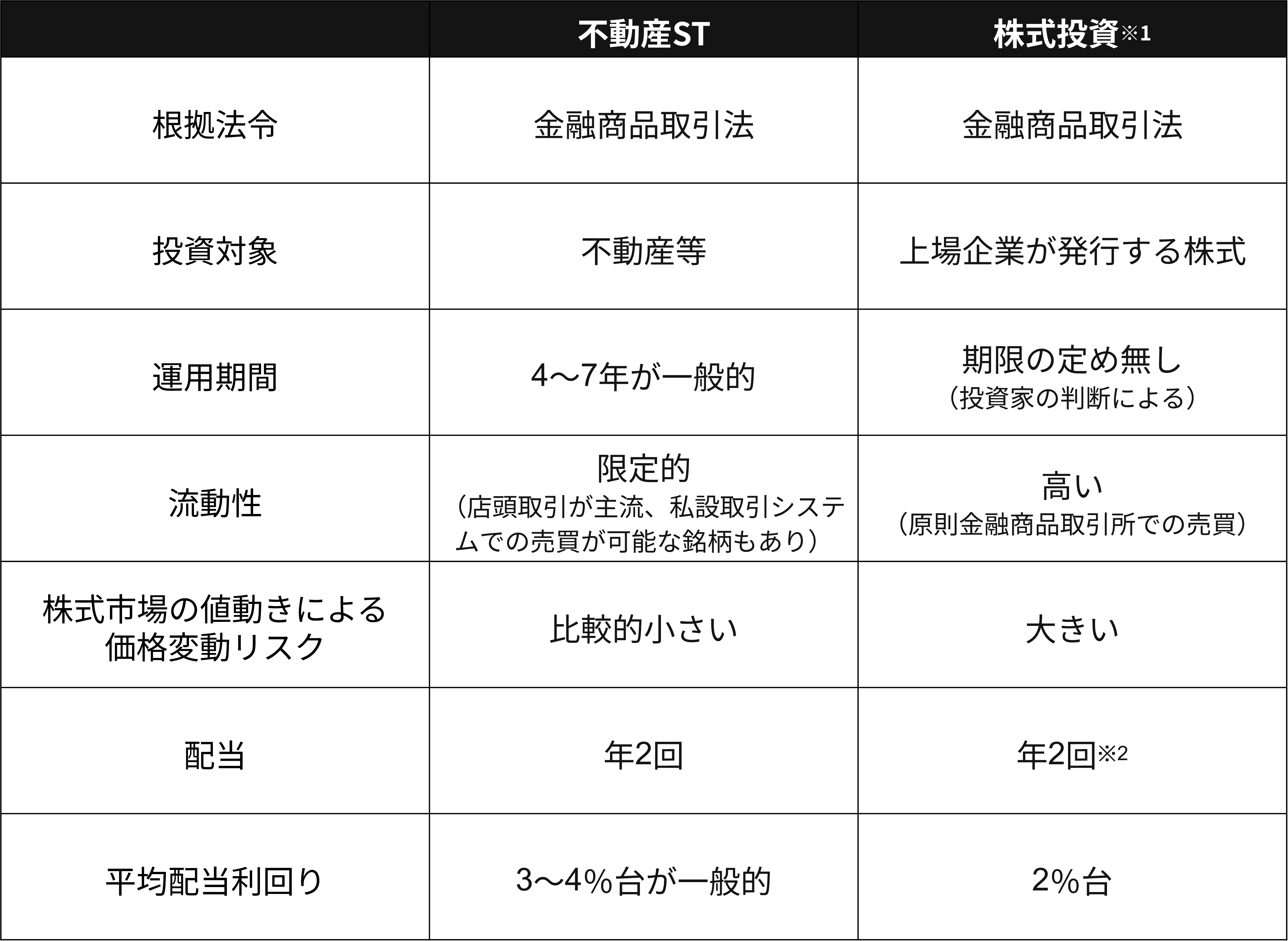

▼表:不動産STと株式投資の比較表

※1「株式投資」はプライム市場における国内株式の上場個別銘柄の現物取引を想定しています。

※2株式投資における配当の頻度は銘柄によって異なり、年1回や、配当がないケースもあります。

本記事では、上記表のうち特に「根拠法令」「運用期間」「流動性・価格変動リスク」「平均利回り」について、不動産STと株式投資の共通点・相違点を解説していきます。

両者への見識を深めることで、最適なポートフォリオ構築の一助となれば幸いです。

※不動産STについて、さらに詳しく知りたい方は「不動産STは暗号資産(仮想通貨)・J-REITと何が違う?注意点・選び方も一挙解説」の記事をご覧ください。

※本記事では、特段の断りがない限り「不動産ST」を「不動産等を裏付け資産とする受益証券発行信託の受益証券」として、株式投資は「プライム市場に上場している国内株式の上場個別銘柄の現物取引」として解説します。

不動産STと株式投資の代表的な共通点は、どちらも「金融商品取引法の規制の下にある金融商品」であることです。

金融商品取引法は、投資家保護や公正な取引市場の形成を目的としています。

そのため、金融商品取引法に基づいて金融商品取引業を行う会社は内閣総理大臣への事業申請・登録が必須であり、一定の財務基盤やコンプライアンス体制の整備が求められるなど、厳しい参入規制(および業規制)があります。

さらに、同法律によって投資家保護のための情報開示義務が課されています。

金融商品取引法について(抜粋)

金融商品取引法におけるディスクロージャー制度(企業内容等開示制度)とは、有価証券の発行・流通市場において、一般投資者が十分に投資判断を行うことができるような資料を提供するため、有価証券届出書を始めとする各種開示書類の提出を有価証券の発行者等に義務づけ、これらを公衆縦覧に供することにより、有価証券の発行者の事業内容、財務内容等を正確、公平かつ適時に開示し、もって投資者保護を図ろうとする制度です。

参考:企業内容等開示(ディスクロージャー)制度の概要|財務省関東財務局(参照日:2025年2月28日)

不動産STの「セキュリティ・トークン」は「デジタル上で権利移転できる有価証券」とされているため、不動産STの事業者は、その取扱業務に応じて、金融商品取引業者としての登録や業規制を受け、あるいは開示義務が課されています。

そのため、不動産STは、株式と同様に投資家保護が強く要請されている金融商品といえるでしょう。

不動産STと株式投資の相違点1つ目は、事業者による投資対象物の運用期間が異なることです。

株式投資の場合、投資対象は各上場企業が発行する株式となります。上場企業は、将来にわたって無期限に事業を継続すること(ゴーイング・コンサーン)が前提のため、株式の運用期間は、投資家の判断によることになり、期限はありません。

一方で不動産STは、その名前からイメージできるように、不動産等を投資対象としています。

不動産STの仕組み(概要)

借り入れ返済の期限到来に合わせて運用期間が設定されることが通常であるため、不動産STの運用期間は4~7年となることが多いです。

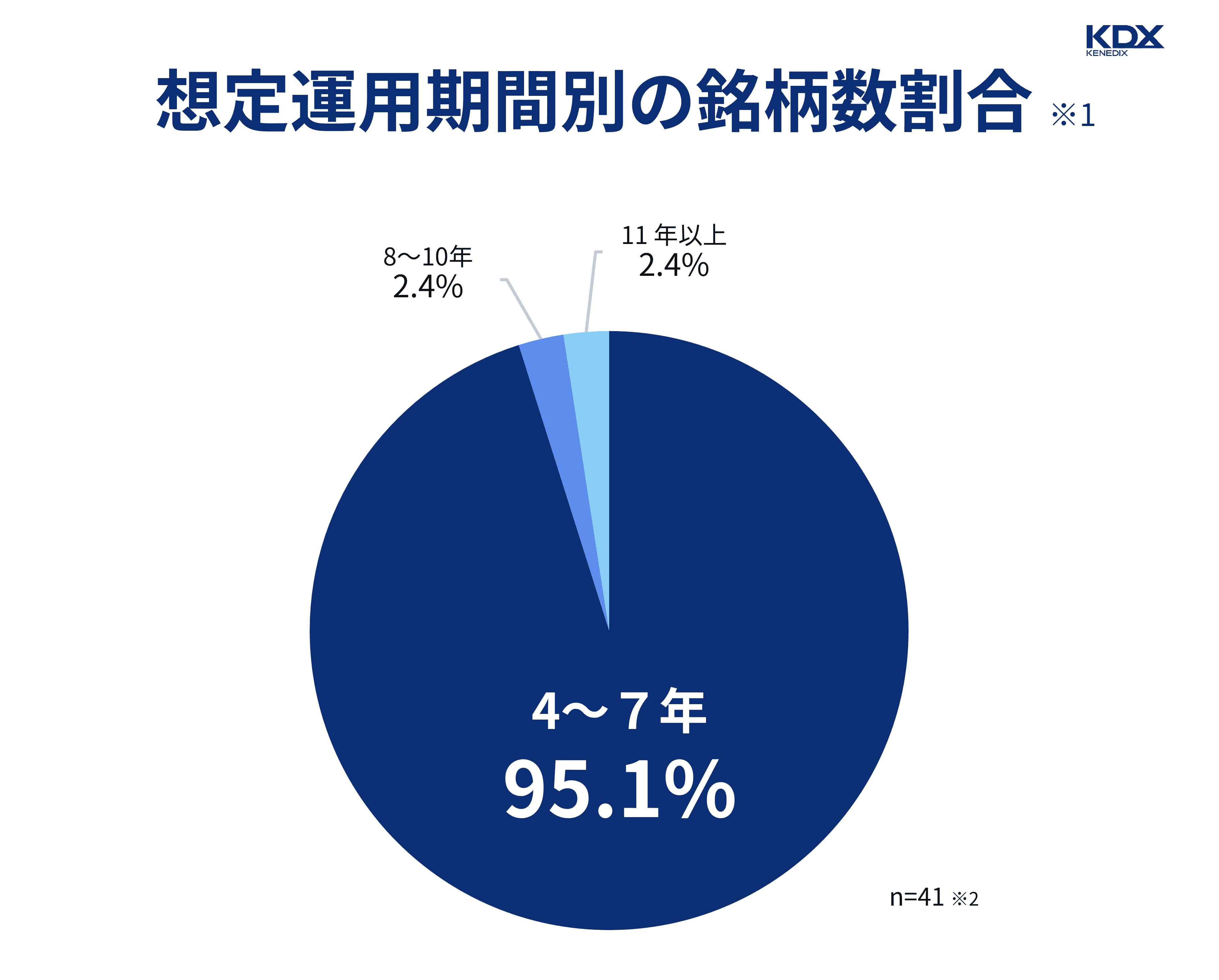

▼グラフ:不動産STの想定運用期間別の銘柄割合数(2025年2月28日時点)

※1:発行または初回募集時点での想定運用期間であり、運用開始後の期間延長などは含まれていません。また、小数点第2位以下は四捨五入しているため、見かけ上の合計値が100%とならない点にご注意ください。運用開始前・運用期間中・運用終了後を問わず、2025年2月28日時点で不動産ST各ファンドの概要ページに一般公開されている情報をもとに、 KDX ST パートナーズ株式会社にて集計・作成しています。

※2:ファンド銘柄数

どちらも購入後の売却(譲渡)は可能ですが、このあと説明するように流動性や価格変動リスクが異なるため、ご自身の投資ニーズに合わせることが重要といえます。

不動産STと株式投資の相違点2つ目は、流動性および価格変動リスクが異なることです。

株式投資の場合は、保有銘柄を市場で売却することなどによってすぐ現金化できます。その代わり、市場の需給バランスによって価格が大きく変わるリスクがあるといえます。

一方で、不動産STの流動性は限定的のため、保有銘柄を期中換金(譲渡)するには、現時点では、証券会社等の店頭取引で譲渡するか、私設取引システム「START」で売却することとなります。

私設取引システム「START」

「START」は、日本初のSTの二次流通市場として、企業の柔軟な資金調達の支援と投資家への幅広い投資機会の提供を目指しております。

参考:セキュリティトークン取引に係るPTS「START」の 売買取引開始のお知らせ|大阪デジタルエクスチェンジ株式会社 (odx.co.jp)(参照日:2025年3月1日)

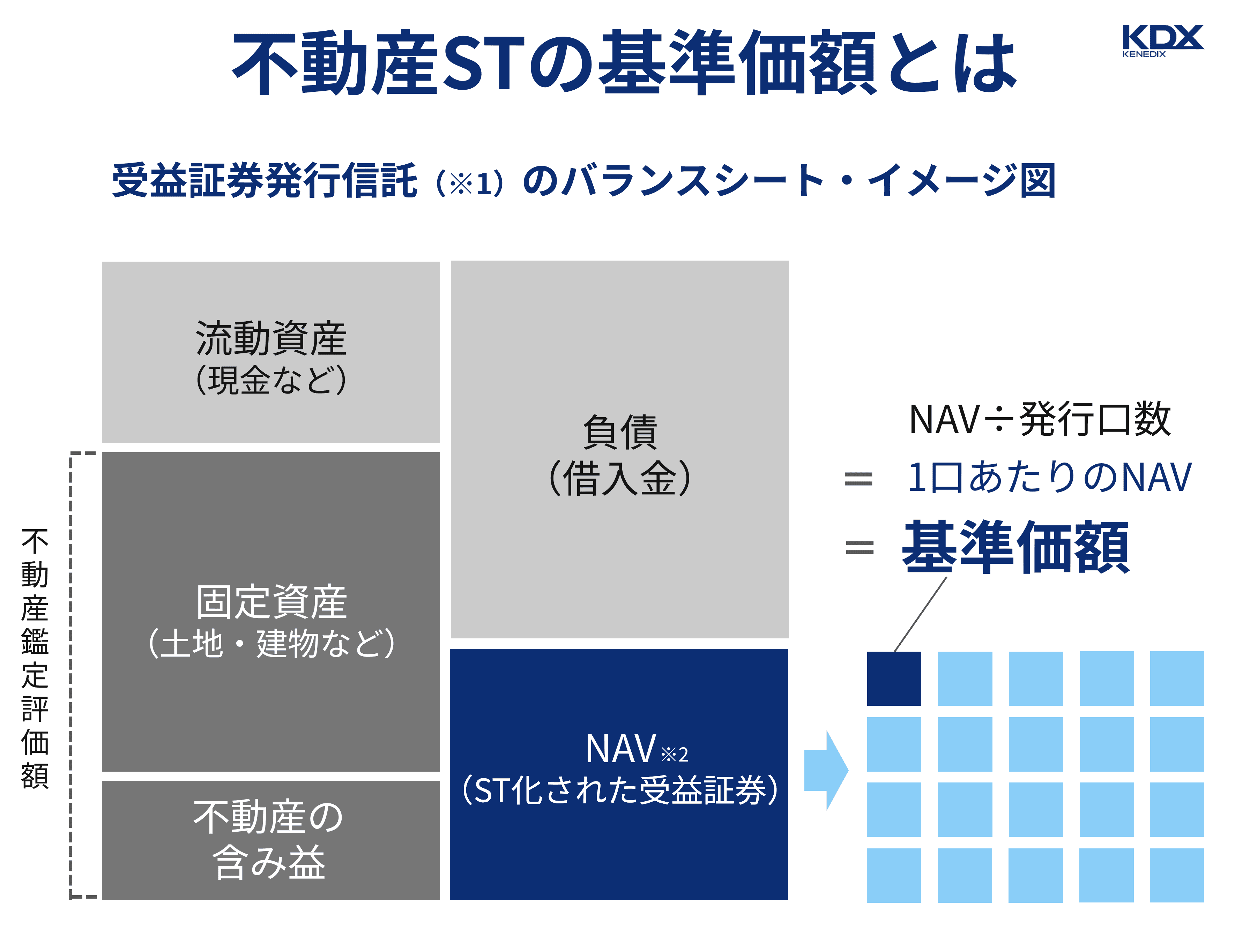

譲渡の基準となる価格は、不動産STの投資対象不動産の鑑定評価額を基に算出されるため、株式市場の値動きと直接的に連動することはありません。

▼図:不動産STの基準価額

※1:不動産ST=不動産等を裏付け資産とする受益証券発行信託の受益証券としております。

※2:NAV=Net Asset Value(総資産から負債を控除した純資産総額)

流動性と価格変動リスクはトレードオフの関係にあるため、流動性が限定的となる不動産STの価格変動リスクは小さく、流動性が高い株式の価格変動リスクは高くなる傾向にあります。

そのため、不動産STは短期の売却益(キャピタルゲイン)というより、元本割れリスクをなるべく抑えながら、分配金(インカムゲイン)によってコツコツと中~長期的な資産形成を行いたい場合に向いているといえるでしょう。

不動産STと株式投資の相違点3つ目は、一般的には平均配当利回りが異なることです。

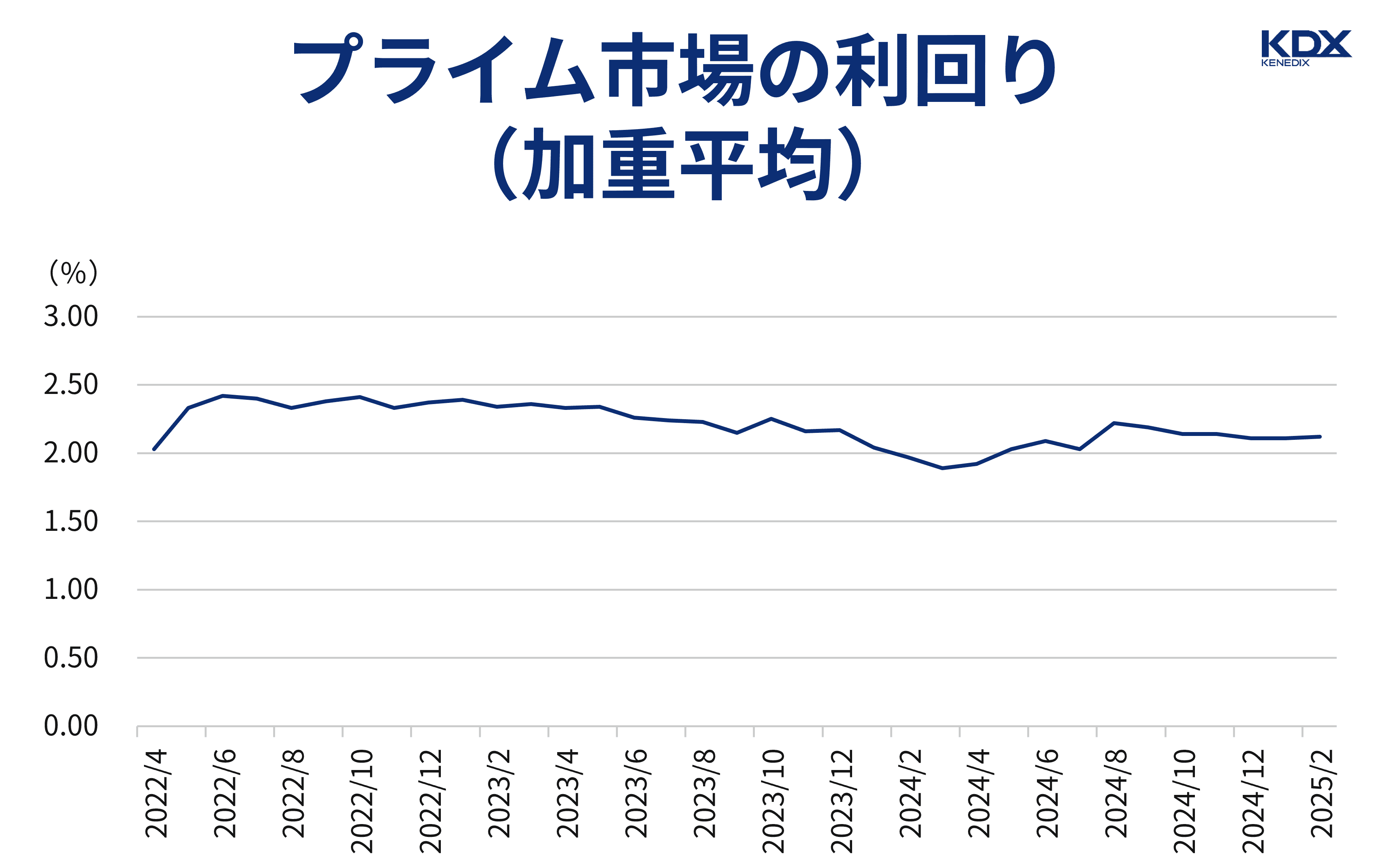

株式投資の場合、購入した銘柄の平均配当利回りは2%台となります。

※ただし、銘柄およびその時価によって変動します。

▼図:株式市場の平均配当利回り(プライム市場、加重平均)

※1:日本取引所グループのサイト(https://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/misc/03.html)にて公開されている、プライム市場における2022年4月~2025年2月までの加重平均利回りデータをもとに、KDX ST パートナーズ株式会社にて作成しています。

※上記図はあくまで過去の実績であり、将来の動向を保証するものではないことにご注意ください。

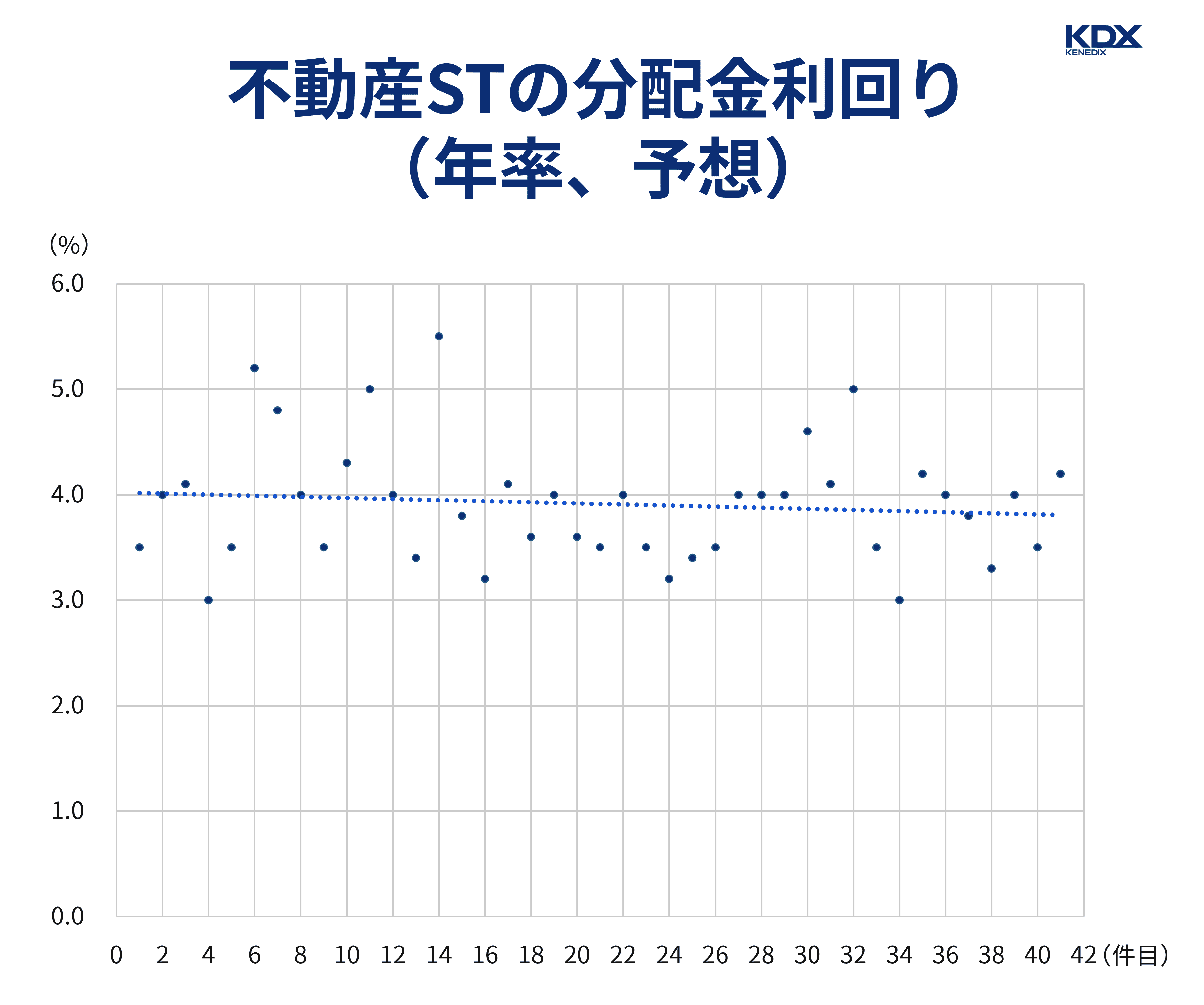

一方で不動産STの場合、分配金利回りは3~4%台となる傾向にあります。

※不動産STの分配金利回りは、市場動向の変化などによって変動する可能性があるため、将来の動向を保証するものではありません。

▼図:不動産STの分配金利回り(年率、予想)

※2025年2月28日時点でローンチ済みの不動産ST銘柄(全41銘柄)について、分配金の予想利回り(年率)を集計したものです。予想利回りの計算式には、利益超過分および税引前分配金も含まれている場合があります。また、運用期間が終了した銘柄を一部含みます。

※上記図はあくまで予想であり、将来の動向を保証するものではないことにご注意ください。

このように、分配金を得ながら中~長期にわたって資産形成するという点では、ポートフォリオ構築において不動産STは1つの選択肢といえるでしょう。

本記事では、不動産STと株式投資両者の共通点・相違点を比較しつつ、不動産STにより適した投資ニーズを解説してきました。

本記事のまとめ

資産形成においては、性質が異なる資産に分散投資することで、投資リスクをより一層抑えられるといわれています。

そのため、株式投資に加えて不動産STを保有することで、より安心して資産形成を行えるようになる可能性は高まると言えるでしょう。

この記事が、あなたの資産運用のお役に立つことを願っています。

本記事は、KDX ST パートナーズ株式会社(以下、「当社」といいます)および当社グループによる、不動産STなどに関する情報提供を目的としたものであり、投資の勧誘または斡旋を目的としたものではありません。

本記事に記載された内容については細心の注意を払っておりますが、掲載された情報の内容の正確性、有用性、完全性、また適切性等について、当社および当社グループは一切保証するものではありません。また本記事において使用するデータおよび表現等の欠落・誤謬等について、当社および当社グループは一切責任を負いかねますので、ご了承ください。

また、本記事に記載された内容は、本記事の作成時点のものであり、事前の通知なくして変更されることがあります。

本記事の中の記述は、作成時点で入手が可能な情報を基に想定される合理的な判断に基づくものと考えておりますが、さまざまなリスクや不確定な要素が含まれている点にご留意ください。

本記事の著作権その他の権利は、特段の断りがない限り、当社に帰属しています。