オフィス市場の動向について-都心5区は賃料23か月連続上昇、地方も市況は底堅い-

不動産市場を見ていくうえでは、需要と供給の両面を観察しながら需給バランスの先行きを捉え、その結果(例えば賃料はどうなっていくのか)を考えることが重要です。

そこで今回は、昨今注目度の高まっている「建築費」について解説していきたいと思います。

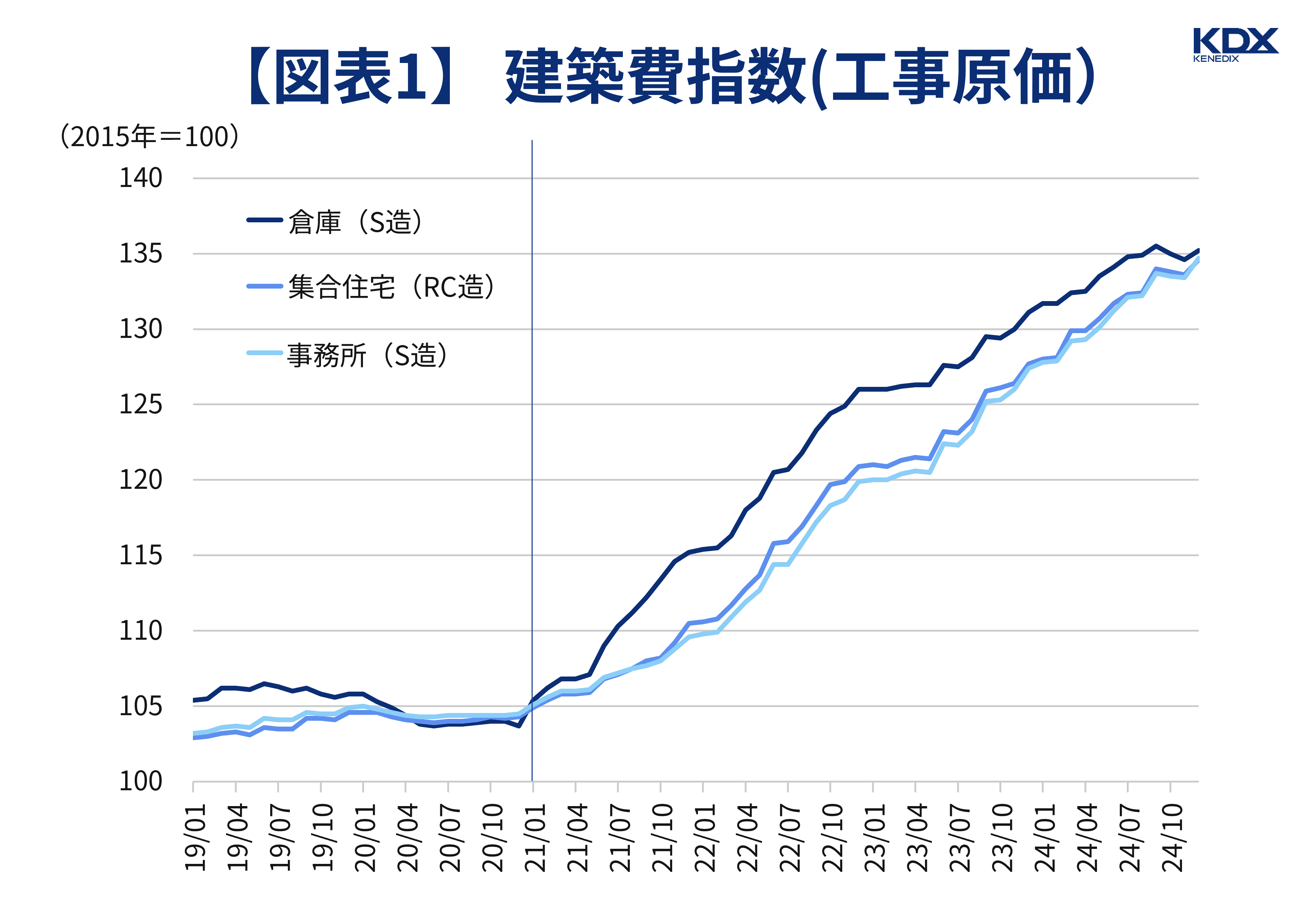

図表1は、一般社団法人建設物価調査会の建築費指数の推移(具体的には「工事原価」)を表しています(2024年12月分)。

出典:一般社団法人建設物価調査会よりKDX ST パートナーズ株式会社作成

建設物価調査会によると、この工事原価は人件費等の「現場経費」と資材価格等の「純工事費」に大別でき、純工事費はさらに生コンクリートや工事施設などを含む「建築」と、空調や設備などの「設備」に分けることができます。

工事原価の推移をみると、倉庫(S造)、集合住宅(RC造)、事務所(S造)の各指数が2021年以降(図表内の青ライン)明確な上昇トレンドを示しており、建築コストが高騰してきている様子が窺えます。

この上昇の背景として指摘できる重要なポイントは「円安」です。円安により建築原材料調達に伴う輸入コストが上昇しているのです。一例を挙げると、鉄鋼を海外から輸入する際に円安はコスト高となりますし、生コンクリートを製造する過程では石炭が必要で、円安はその石炭の輸入コスト増につながるといった具合です。

為替は、ドル円は2021年の始めに103円台でしたが、その後に米国の金利上昇によりドル高傾向が続き、2025年1月末には155円台まで円安が進みました。それが建設現場における原材料コストの上昇につながっていることが推察されます。

このように工事原価が上昇し、不動産物件を建設するコストが上昇してくると、採算性の観点からデベロッパーも建設を延期もしくは中止するなどして、新規の供給を絞るという動きが出てきます。

最近の事例では、東京都品川区の「五反田TOCビル」において、当初2023年春の建替着工が予定されていましたが、主に建築費高騰を理由に着工を2033年頃に延期すると発表されました。また、東京都中野区の「中野サンプラザ」についても、建築費の高騰を背景に、当初計画していた2024年度着工、2029年度中完成のスケジュールは困難となり、計画の見直しを迫られています 。

このような建築費の高騰を背景とした物件の供給抑制は、不動産市場にどのような影響を与えるでしょうか。

景気変動の状況次第であるため断定はできませんが、一般的に、供給抑制の中では需給バランスが引き締まり、賃料は下がりづらい環境になると思われます。

建設業における人手不足も建築費高騰の要因の1つと言われていますが、不動産市場における需給バランスを見るうえでの基本的な観点として、建築原材料価格による建築費の今後の動向についても注視が必要な状況です。

※本記事作成時点:2025年2月7日

本記事は、KDX ST パートナーズ株式会社(以下、「当社」といいます)および当社グループによる、不動産STなどに関する情報提供を目的としたものであり、投資の勧誘または斡旋を目的としたものではありません。

本記事に記載された内容については細心の注意を払っておりますが、掲載された情報の内容の正確性、有用性、完全性、また適切性等について、当社および当社グループは一切保証するものではありません。また本記事において使用するデータおよび表現等の欠落・誤謬等について、当社および当社グループは一切責任を負いかねますので、ご了承ください。

また、本記事に記載された内容は、本記事の作成時点のものであり、事前の通知なくして変更されることがあります。

本記事の中の記述は、作成時点で入手が可能な情報を基に想定される合理的な判断に基づくものと考えておりますが、さまざまなリスクや不確定な要素が含まれている点にご留意ください。

本記事の著作権その他の権利は、特段の断りがない限り、当社に帰属しています。